Alexandre Le Grand, ein Weinhändler und Industrieller aus Fécamp in der Haute Normandie, schon am Ärmelkanal gelegen,

sitzt über einem Manuskript der Klosterbibliothek in Fécamp, von denen Teile ihm gehörten. Don Bernardo Vincelli,

so liest er, ein Benediktinermönch aus Monte Cassino (Süditalien), war 1505 nach Fécamp ins Kloster gekommen.

Ein begnadeter Kräuterexperte, wie Le Grand feststellt und sich in ein Likörrezept vertieft.

Alexandre Le Grand, ein Weinhändler und Industrieller aus Fécamp in der Haute Normandie, schon am Ärmelkanal gelegen,

sitzt über einem Manuskript der Klosterbibliothek in Fécamp, von denen Teile ihm gehörten. Don Bernardo Vincelli,

so liest er, ein Benediktinermönch aus Monte Cassino (Süditalien), war 1505 nach Fécamp ins Kloster gekommen.

Ein begnadeter Kräuterexperte, wie Le Grand feststellt und sich in ein Likörrezept vertieft.

So war es wohl damals im Jahre 1863 gewesen, als Alexandre Le Grand jenes Grundrezept

für den heute weltweit bekannten Kräuterlikör Bénédictine gefunden hatte. Doch zunächst musste er die Schrift

erst entziffern, dann das Rezept in die damalige Zeit übersetzen und schließlich durch unzählige Experimente

die genaue Zusammensetzung jener 27 Kräuter herausfinden, die den Geschmack des heutigen Produkts ausmachen.

Koriander, Safran, Vanille, Muskatnuss, Aloe, Thymian, Génèpi (ährige Edelraute), Arznei-Engelwurz oder

Echte Engelwurz (Angelica archangelica), Ysop (Bienenkraut) und andere Kräuter werden gemischt, destilliert

und drei Monate in Eichenfässern gelagert. Dann erfolgt ein Aufguss aus Vanille, Safran, Honig und Karamell,

bevor der Likör weitere vier Monate reifen muss und dabei immer wieder erhitzt wird, um die Haltbarkeit zu

erhöhen; je nach Art des Likörs – es werden vier Mischungen angeboten – dauert es nochmals einige Monate

bis zu insgesamt zwei Jahren, bevor der Likör zum Genuss gereift ist.

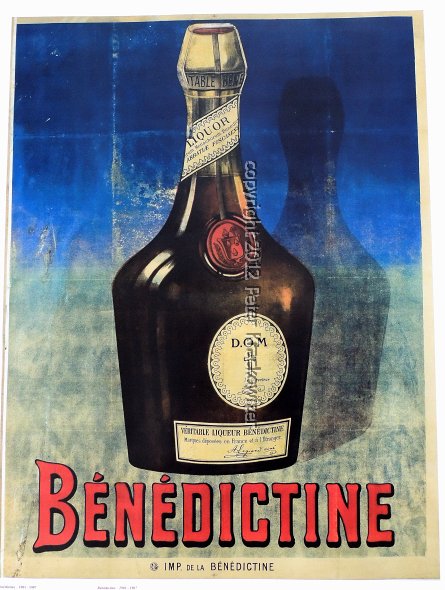

Die vier verschiedenen Liköre

40 Prozent Volumenalkohol weist das „Original“ auf, jener mit Cognac versetzte Likör ebenfalls 40 % Volumenalkohol, nur der Bénédictine Single Cask ist mit 43 % Volumenalkohol noch stärker. 1977 brachte das Unternehmen, das heute zu Bacardi Limited, einem Unternehmen mit Sitz auf den Bermudas, gehört, den „Café Bénédictine“ mit 30 % Volumenalkohol auf den Markt. Sie alle reifen in zwölf Kellern – Platz für zwei Millionen Liter – bei 12° bis 13° C, natürlich belüftet in natürlichen Kellern, in dem aber Mobiltelefon-Verbot herrscht! Oder Zutritt nur mit speziellen Mobiltelefonen erlaubt ist. Denn die hohe Alkoholkonzentration könnte zu einer Explosion bei Betrieb eines solchen führen!

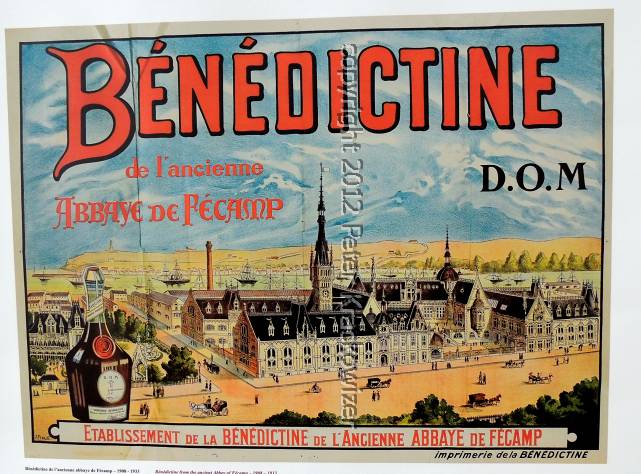

Einen Teil der Produktion kann der Besucher bei seinem Rundgang durch das Palais Bénédictine erleben. Doch dieses

Palais ist mehr als nur Produktionsstätte des Kräuterlikörs. Das Gebäude ist eine Mischung aus Palast, Museum

und Produktionsstätte, 1882 von Architekt Camille Albert in einem halb gotischen, halb Renaissance-Stil

entworfen und 1888 eingeweiht. Aber schon 1892 wurde es durch ein Feuer zerstört und erhielt sein heutiges

Aussehen beim folgenden Wiederaufbau. Noch heute wird der Kräuterlikör in diesem Gebäude hergestellt. Eine

ehemalige Werkshalle, in der noch bis 1972 Flaschen abgefüllt wurden, ist heute Teil des Museums im Palais.

[nach oben zum Seitenanfang]

Das Museum

Durch das Museum, das im Jänner bis Anfang Februar geschlossen ist, kann man alleine gehen oder aber auch an

Führungen teilnehmen. Zu sehen sind die Teile der Klosterbibliothek, die Alexandre Le Grand gehörten, eine

Ausstellung sakraler Gegenstände wie beispielsweise Reisealtäre aus Elfenbein (im nicht allzu weit entfernten

Dieppe gibt es noch heute zwei Elfenbein verarbeitende Unternehmen), Statuen; interessant die Statue des hl.

Dionysius – dem Schutzpatron Frankreichs und zahlreicher Gemeinden im Land; die Legende berichtet, Dionysius

habe auf dem Richtplatz am Montmartre sein abgeschlagenes Haupt aufgehoben, habe es in einer nahegelegenen

Quelle gewaschen und sei dann mit dem Kopf unter dem Arm sechs Kilometer Richtung Norden zu jener Stelle

gegangen, wo er begraben werden wollte; des weiteren sieht man allerlei altes Gerät, beispielsweise

„Siebenmeilenstiefel“ eines Postillions: alle sieben Meilen wurden früher die Pferde gewechselt; bis zum

nächsten Wechsel mussten manchmal die Pferde mit jenen schweren „Siebenmeilenstiefeln“ angetrieben werden

und vor dem Erreichen der nächsten Station setzte der Postillion ja auch nicht seine Füße wieder auf den

Boden oder eine Reisetruhe, in der man früher oft sein gesamtes Vermögen mit auf Reisen nahm; am Boden sind

Hunde im Eisen gezeichnet, als Symbol der Wächter – war die Truhe ausgeräumt, war man „auf den Hund gekommen“;

auf einer Bodenseite war eine etwas erhöhte, kleine Schatulle eingebaut, dort konnte man „etwas auf die [hohe]

Kante legen“ und damit des Nächtens diese Truhen in Herbergen gestohlen werden konnten, wurden sie mit

Schrauben im Holzboden der Herberge geschraubt und der Deckel mit sechzehn Schlössern gesichert – alle jedoch

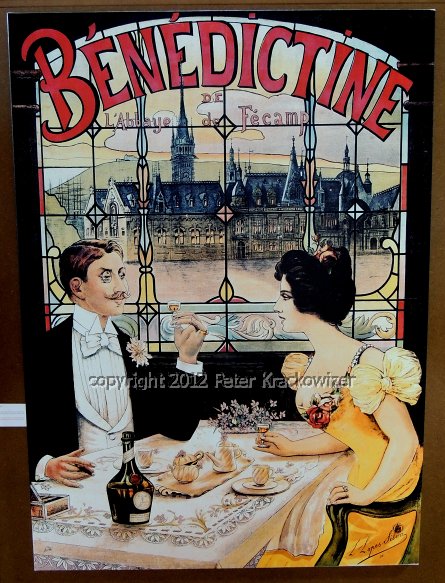

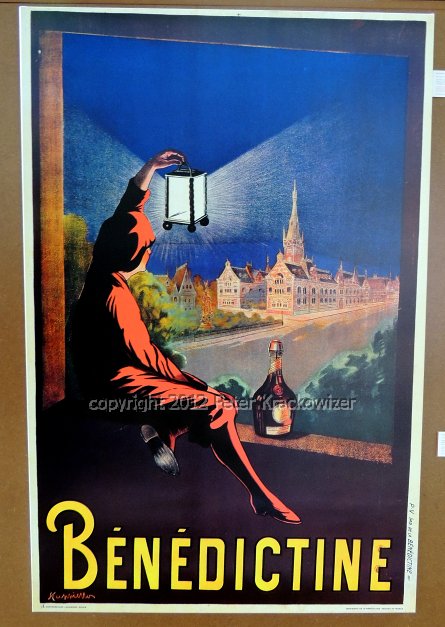

mit ein und demselben Schlüssel zu öffnen gewesen; interessant sind auch die Werbeplakate des Unternehmens

im Wandel der Zeit;

Zum Abschluss eines Besuches im Palais Bénédictine kann man die Liköre kosten und in einem umfangreichen Shop

ein Mitbringsel erwerben.

Die Englischsprachige Homepage www.benedictinedom.com

Die Französischsprachige Seite des Tourismusbüros www.fecamptourisme.com

[nach oben zum Seitenanfang]